El 18 de agosto de 1848 mueren frente a un pelotón Camila O’Gorman, que tenía 20 años, y el sacerdote Ladislao Gutiérrez.

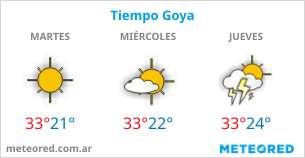

El 16 de junio de 1848, a siete meses de su fuga, fueron detectados en Goya, desde donde fueron trasladados a Buenos Aires donde se los fusiló.

Mueren por decisión de Rosas, por la presión de los O’Gorman, porque el amor entre una chica de la sociedad porteña y un cura joven desafía la autoridad y es un escándalo intolerable. Mueren porque vivos y enamorados son insoportables en esa patria bárbara y desdichada que, todavía en embrión, piensa que la muerte lo soluciona todo.

Y un día, fusilaron al amor. Fue decisión de Juan Manuel de Rosas y para dar un escarmiento, un castigo ejemplar que hiciera escuela en aquella Argentina sacudida por las guerras civiles, el caudillismo, el enfrentamiento entre los propietarios de tierras de Buenos Aires, Rosas entre ellos, y los del litoral, con Justo José de Urquiza a la cabeza. Aquella grieta se rellenaba con sangre.

Rosas hizo fusilar a dos chicos enamorados: Camila O’Gorman, que tenía 20 años recién cumplidos cuando enfrentó al pelotón, y al sacerdote Ladislao Gutiérrez, que tenía 24. Desde entonces, el crimen fue el 18 de agosto de 1848 en Santos Lugares, los dos son leyenda. En especial Camila, que fue novelada, llevada al cine -Susú Pecoraro e Imanol Arias, dirigidos por María Luis Bemberg- encarnada como una heroína de las justas causas, tal vez patrona santa de los amores difíciles.

Según se mire, Camila y Ladislao son nuestros Romeo y Julieta. Tardíos, eso sí. Los cuatro amantes sufren tremendas presiones familiares, y los cuatro terminan muertos. Pero Romeo y Julieta mueren por el arrebato de su propia pasión, y por la mano tonta de un cura chambón, que todo hay que decirlo. Ni los Montesco, ni los Capuleto, ni el duque, acaso ni la imaginación de Shakespeare, previeron para aquellos chicos una muerte joven.

En cambio, Camila y Ladislao mueren por decisión de Rosas, y por la presión de los O’Gorman; mueren porque el amor entre una chica de la sociedad porteña y un cura joven desafía la autoridad de Rosas, porque es un escándalo intolerable; mueren porque el escándalo, como siempre sucede, amenaza a los políticos que no saben cómo salir de ellos; mueren porque vivos y enamorados son insoportables en esa patria bárbara y desdichada que, todavía en embrión, piensa que la muerte lo soluciona todo.

A ciento setenta y tres años de aquella tragedia doméstica y familiar, que pudo zanjarse con un reto, con una prisión leve, con una suspensión ad divinis del ministerio sacerdotal, con cualquier cosa antes que con el paredón, la historia de los chicos enamorados llama al poema de José Agustín Goytisolo que empieza, “Es una historia conocida, amigos / todos la recordamos / viento del pueblo se perdió en el pueblo / pero no ha terminado”

Camila O’Gorman nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1828 y fue bautizada en Nuestra Señora de la Merced el 12 de agosto. Era la hija de Adolfo O’Gorman, un francés de ascendencia irlandesa, casado con Joaquina Ximena Pintos. Camila es la quinta de los seis hijos de la pareja. Uno de sus hermanos, Eduardo, es sacerdote. A Camila la educan según el molde de la época: que sepa coser, que sepa bordar, que acceda a la cultura, la elemental, claro, la necesaria para moverse en los salones donde relacionarse con muchachos de su edad, futuros maridos. Y Camila cumple: es juzgada como un baluarte de la sociedad porteña culta, baila con frecuencia en las fiestas formales que da Rosas, intima con la hija del gobernador, Manuelita. Es una muchacha alta, bella, alegre.

Ladislao Gutiérrez le lleva tres o cuatro años. Nació en Tucumán en 1824, quedó huérfano muy chico, lo criaron los jesuitas, que lo hicieron sacerdote muy joven, y su tío, Celedonio Gutiérrez que, en 1846 era gobernador de la provincia, aliado de Rosas. Así que el tío gobernador envía a Buenos Aires al jovencísimo cura con algunas cartas de recomendación para facilitarle el trance. El secretario del Obispado, Felipe Elortondo y Palacios, lo recibe en su casa por un tiempo. Ladislao se incorpora a la parroquia del Socorro, a la que va Camila y que hoy es la esquina de Juncal y Suipacha, pero entonces era una zona de quintas y frutales. En el Socorro, Ladislao conoce a Eduardo, el hermano sacerdote de Camila, que lo invita a las cordiales tertulias de la casa familiar. Allí Ladislao conoce a Camila. Y ya está. Dos chicos no precisan más para enamorarse.

¿Cuándo sucedió? Es difícil establecerlo. Camila y Ladislao no dejaron cartas, escritos, notas, rastros de su amor shakesperiano. ¿Nadie se dio cuenta de la pasión desatada? O en la casa de los O’Gorman había gente muy despistada, o los chicos eran genios en el difícil arte de ocultar el deseo, o alguien supo todo y calló, o hizo que no veía, o prefirió olvidar.

Los amantes no quieren causar dramas. Saben que están en falta, habrase visto, un sacerdote y una niña. Así que el 12 de diciembre de 1847, escapan. Con lo puesto y poco más. A caballo. Una locura. El plan es llegar, algún día, a Río de Janeiro, a la distancia, al olvido. Tienen un plan a seguir: Luján, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y, por fin, Brasil, la tierra prometida.

Si tienen una certeza es que la misión que encaran es difícil. No tienen nada a favor, salvo ese empeño irracional que regala el amor. En Santa Fe perfeccionan la estrategia de escape. Se presentan sin documentos, juran haberlos perdido, ante el capitán de la goleta Río de Oro, quien les extiende el pasaporte a nombre de quienes no son: Camila es ahora Valentina Desan. Y Ladislao es Máximo Brandier. Vienen de Salta, o de Jujuy, son jóvenes comerciantes.

Los dos que no son lo que dicen ser, dicen ser lo que en verdad quieren ser: marido y mujer. Todo cuanto ansían es casarse en Brasil, tener hijos y vivir en la gracia de Dios. La falta de dinero los frena en Goya, Corrientes. Hasta que soplen mejores vientos, si soplan alguna vez, trabajarán en algo para acumular capital y seguir viaje. Abren una escuela en la casa que alquilan: es la primera escuela de Goya. Y tienen tanto éxito que deben que mudarse a otra casa más grande que de cobijo a más alumnos. Los Romeo y Julieta de la pampa bárbara son felices. ¿Qué más pueden pedir?

Mientras tanto, el escándalo en Buenos Aires enfila su proa hacia la tragedia. En la casa de los O´Gorman no hace falta atar demasiados hilos para descubrir que Camila se fue, el cura Ladislao no está en su parroquia y ninguno de los dos está en alguna parte.

Los primeros esfuerzos intentan en vano tapar el escándalo, que es demasiado grande y dar respuesta a algunos interrogantes imposible de responder porque todos están mal hechos: ¿Es Camila sospechosa de ser una libertina? ¿Es el padre Ladislao un traidor a la Iglesia, a la sociedad que lo cobijó y a los más sagrados preceptos morales? ¿Ambos han decidido enfrentar a la autoridad? El amor no sabe contestar esas preguntas.

Miguel García, sacerdote provisor del Socorro le escribe a Rosas, temeroso del escándalo: “(…) El suceso es horrendo y tiene penetrada mi alma al más acerbo sentimiento. (…) Pero lo más lamentable es la infamia y vilipendio que trae aparejado para el Estado Eclesiástico. Por el amor que V. E. tiene a la religión (…) yo le ruego quisiera ocuparse de esta desgraciada ocurrencia, dignándose adoptar medidas que estime convenientes, para averiguar el paradero de aquellos dos inconsiderados jóvenes (…) para que su atentado tenga la menor trascendencia por el honor de la Iglesia y de la clase Sacerdotal”.

Rosas se siente desafiado por los chicos enamorados. Sabe que en la Buenos Aires que gobierna, más de un sacerdote convive con su pareja. Dirá, según el historiador Manuel Bilbao, citado por su par, Sandro Olaza Pallero: “No soy un niño para sorprenderme con los escándalos de los clérigos; lo que no puedo permitir ni tolerar es que falten a la autoridad, se rían de ella, la ridiculicen. Los he de encontrar, aunque se oculten bajo la tierra. Los he de hacer fusilar”.

Diez días después de la huida, el padre de Camila denuncia a su hija en una carta terrible dirigida a Rosas. “(…) para elevar a su superior conocimiento el acto más atroz y nunca oído en el país, y convencido de la rectitud de V. E. hallo un consuelo en participarle la desolación en que está sumida toda la familia. (…) pues la herida que este acto ha hecho es mortal para mi desgraciada familia. Así, señor, suplico a V. E. dé orden para que se libren requisitorias a todos los rumbos para precaver que esta infeliz -dice O’Gorman de su propia hija- se vea reducida a la desesperación y conociéndose perdida, se precipite en la infamia (…)”.

Qué quiere decir O’Gorman en su frase final es un misterio. Cuál es el final de infamia que prevé para su hija, también. En el final de su carta a Rosas, publica la descripción de la pareja: “El individuo es de regular estatura, delgado de cuerpo, color moreno, ojos grandes pardos y medios saltados, pelo negro y crespo, barba entera pero corta, de doce a quince días; lleva dos ponchos tejidos (…). La niña es muy alta, ojos negros y blanca, pelo castaño, delgada de cuerpo, tiene un diente de adelante empezado a picar. Buenos Aires a 21 de diciembre de 1847”.

Pocos días después de esa carta, la ciudad aparece empapelada con la descripción de los dos fugitivos y con una imperiosa sugerencia: hay que dar con ellos en cualquier sitio de la Confederación en el que se encuentren para que sean enviados de inmediato a Buenos Aires.

El drama está servido. Rosas, que ya decidió fusilar a los enamorados, está atenaceado hoy por el escándalo y mañana por la decisión que ya tomó. La oposición echa combustible a la hoguera en la que van a arder Camila y Ladislao.

En marzo de 1848, a tres meses de la fuga, El Mercurio, de Chile publica un escrito de los emigrados opositores a Rosas en el que se lee: “Ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades”.

En Goya, Camila y Ladislao sabían nada de los carteles de búsqueda, de la carta a Rosas del jefe de la familia O’Gorman, de los aspavientos en el Socorro, ni del paredón que les espera. Cometen el error de los fugitivos: se confían. El 16 de junio de 1848, a siete meses de su fuga, Camila y Ladislao van a una fiesta de cumpleaños en el pueblo y se topan con un sacerdote irlandés, Michael Gannon, que reconoce a Ladislao y lo denuncia al juez de paz.

Los dos son detenidos y separados. Los interroga el juez, Camila niega haber sido violada, dice que fue quien inició el romance y quien planeó la fuga.

Días después, por orden del gobernador Benjamín Virasoro los dos chicos son enviados por barco a Buenos Aires, engrillados y separados. Llegaron a Rosario el 7 de julio y viajaron en carretas, también separadas, hasta cerca de San Nicolás de los Arroyos.

En algún momento de la travesía, Camila envió una carta a su amiga, Manuelita Rosas, que le envió esta respuesta que al parecer Camila nunca recibió: “Querida Camila: Lorenzo de Torrecillas os impondrá fielmente de cuanto en vuestro favor he suplicado a mi Sr. Dn. Juan Manuel de Rosas. (...) Recibe uno y mil besos de vuestra afectísima y cariñosa amiga, Manuela Rosas y Ezcurra”. La respuesta está fechada el 9 de agosto.

Cuando las carretas llegan a Santos Lugares, cercana a Buenos Aires, los dos enamorados van a parar a la cárcel, calabozos separados, donde pasarán las últimas setenta y dos horas de su vida. Es cuando nace otro enigma. Camila se siente mal y es revisada por un médico. El comandante de la prisión, Antonino Reyes, envía un mensaje y los documentos a Rosas: informan del embarazo de la muchacha.

A Rosas le importa todo nada. Contesta que ambos reciban los auxilios espirituales de un sacerdote y que sean fusilados el 18 de agosto a las diez de la mañana. Algunas versiones hablan de un embarazo de Camila de ocho meses, pero no existe ni registro, ni relato de testigos de la prisión y el fusilamiento, ni fuente histórica alguna que hable de un embarazo tan avanzado. Los partidarios de Rosas afirman que todo es una estrategia diseñada para evitar el fusilamiento de la chica. Sin embargo, en sus memorias, Reyes dice que la propia Camila había admitido su embarazo y que antes del fusilamiento el sacerdote de la prisión, de apellido Castellanos, le dio a beber a la muchacha agua bendita para bautizar a la criatura que gestaba.

Los fusilaron a las diez de la mañana del 18 de agosto, como mandó Rosas. Primero a Ladislao y luego a Camila. Eran dos chicos enamorados. Sabedor de su muerte inminente, el cura preguntó al comandante Reyes cuál era la suerte de su mujer. Fue Reyes quien le dijo que también sería fusilada. Entonces Ladislao le escribió unas líneas que acaso Camila llevó consigo para enfrentar con entereza las balas del idiotismo populista: “Camila mía: acabo de enterarme que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el Cielo, ante Dios. Te perdona y te abraza, tu Gutiérrez”. Eso es entereza.

El fusilamiento cayó como agua helada en aquella ciudad bajo terror. Sarmiento, tenaz opositor de Rosas, creyó que la muerte de Camila y Ladislao había servido para disciplinar díscolos: Escribió: “”Buenos Aires tiene encallecido el corazón de experimentar horror. Y no es fácil cosa conmoverlo con muertes, degüellos, desapariciones de individuos. Todo es vulgar; pero aquel fusilamiento (...) era tan exquisitamente horrible, imprevisto, repentino y aterrante, que valía por una matanza por las calles llevando al mercado las cabezas. Si la ciudad entera hubiese recibido en un solo instante la noticia, se la habría visto estremecer como si una cadena galvánica hubiese comunicado a todos una descarga eléctrica.”

Ya que iba a tener que pagar un precio por fusilar a los amantes, el de su popularidad si es que alguna le quedaba, Rosas también decidió escarmentar a sus mandados. Los totalitarismos no pueden renunciar a la violencia; si lo hacen, mueren. Y siempre es bueno para el príncipe que le teman un poquito.

Ya en su exilio de Southampton, Inglaterra, el 6 de marzo de 1870 escribe una carta a Federico Terrero: “Ninguna persona me aconsejó la ejecución del cura Gutiérrez y de Camila O’Gorman, ni nadie me habló en su favor. Por el contrario, todas las personas del clero me hablaron o escribieron sobre el atrevido crimen y la urgente necesidad de un castigo ejemplar para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo, y, siendo mía la responsabilidad, ordené la ejecución. Mientras presidí el Gobierno de Buenos Aires y fui encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del Poder por la Ley, goberné según mi conciencia: soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como de los malos, de mis errores y de mis aciertos”. Falta le hubiera hecho a Rosas esa serenidad para entender que el amor es el amor y no un desafío a las leyes y a las autoridades.

Rosas murió en 1877, quince días antes de cumplir 84 años. En septiembre de 1989 su cuerpo llegó a la Argentina a ciento doce años de su muerte, para ser enterrado en el cementerio de la Recoleta. No está muy alejado del sepulcro de Camila O’Gorman.

Los amantes de la pampa bárbara merecían que el príncipe de Verona, como en 1593, se paseara furioso entre los cardos de los Santos Lugares, entre tanta violencia ciega y tanta tontería expuesta, para exigir que el sol ocultara su luz por la vergüenza que provocaba el duelo. Pero al igual que como con Romeo y Julieta, nunca ha habido historia más amarga que la de Camila y su Ladislao.